国立天文台科学研究部

「惑星を作る渦巻きのダイナミックな動きを初めて捉えた」

Tomohiro C. Yoshida et al. “Winding Motion of Spirals in a Gravitationally Unstable Protoplanetary Disk”, in Nature Astronomy, DOI: 10.1038/s41550-025-02639-y

詳しくは次のリンクをご覧ください。

https://www.nao.ac.jp/news/science/2025/20250925-alma.html

https://www.nao.ac.jp/en/news/science/2025/20250925-alma.html

大質量星の爆発である重力崩壊型超新星の中には、周囲に存在するガス(星周物質)との衝突をエネルギー源として輝いているものも存在し、II型超新星やIb型超新星(どちらも超新星のスペクトル分類で、水素の吸収線が見られる超新星と水素が見えないがヘリウムが見られる超新星)のサブカテゴリとしてIIn型超新星やIbn型超新星という分類がなされています。また、近年の突発天体探査でその存在が明らかとなったFast Blue Optical Transients(可視光度曲線の進化のタイムスケールが~10日以内と短く、スペクトルが青い)というカテゴリの天体も、何らかの星の爆発と星周物質の衝突をエネルギー源としているというのが有力な説の一つです。星の進化の最終段階において、そのような星周物質を作り出す過程についてはよく分かっておらず、理論的にも観測的にも活発な研究が続けられています。また、このような天体は、現在稼働中の突発天体探査プロジェクト(Zwicky Transient Facilityなど)や建設中のVera C. Rubin Observatory(掃天観測専用の8.4M可視赤外望遠鏡)によって継続的に探査され、その検出数は飛躍的に増加していくことが予想されます。

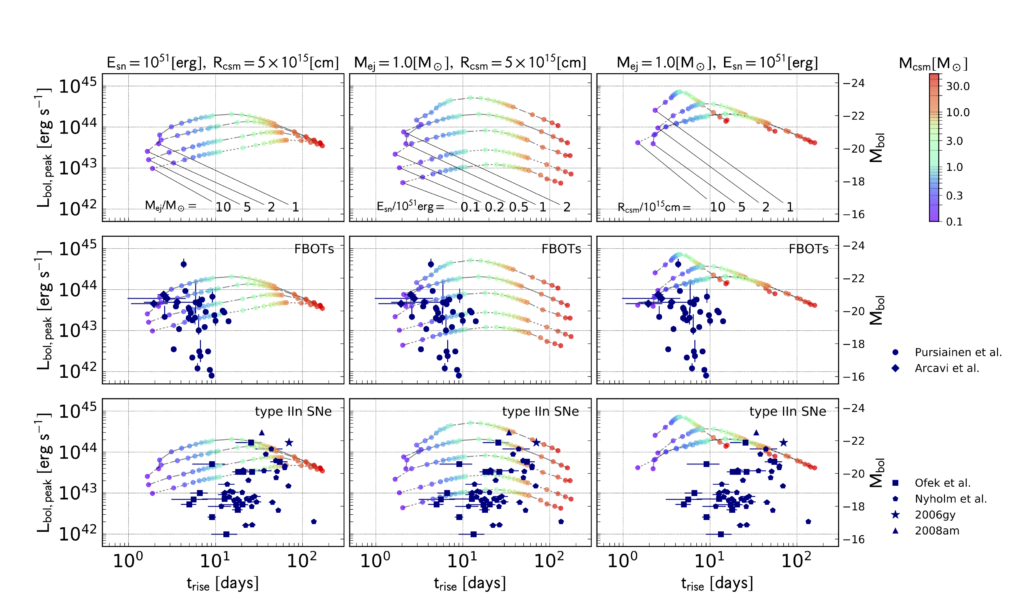

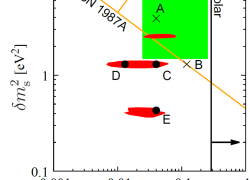

科学研究部の鈴木昭宏 特任助教 (国立天文台フェロー)、守屋尭 助教、滝脇智也 助教は星周物質と衝突する超新星エジェクタの球対称1次元輻射流体力学シミュレーションを様々なパラメータ(質量やエネルギー、半径など)で行い、その最大光度や増光時間などの光度曲線を特徴付ける量が星周物質やエジェクタのどのようなパラメータに依存して決まるのかを明らかにしました。上図は増光時間(横軸)と最大光度(縦軸)の平面で、計算したモデルがどのように位置するのかを示したもの(上段)と、観測されたFBOTs(中段)とIIn型超新星(下段)との比較です。左、中央、右パネルは異なるパラメータでの結果を表しています。理論モデルと観測との比較によって、観測される突発天体が星周物質との衝突をエネルギー源として光っている場合にどのような星周物質とエジェクタを仮定すると観測が再現できるのかを推定できます。また、観測される天体の増光時間-最大光度平面での分布の仕方を調べることで、星周物質とエジェクタのパラメータに何らかの関係があるかどうかも調べることができます。今後サンプル数が増加していくことで、星周物質とエジェクタのパラメータの関係性をより詳しく調べられることが期待されます。本結果は、The Astrophysical Journal誌に発表されています。

2020/08/19

Reference:

Suzuki, A., Moriya, T. J., and Takiwaki, T., The Astrophysical Journal, 889, 56 [ADS] [doi]

Contact:

鈴木昭宏 [personal website]

【研究内容】

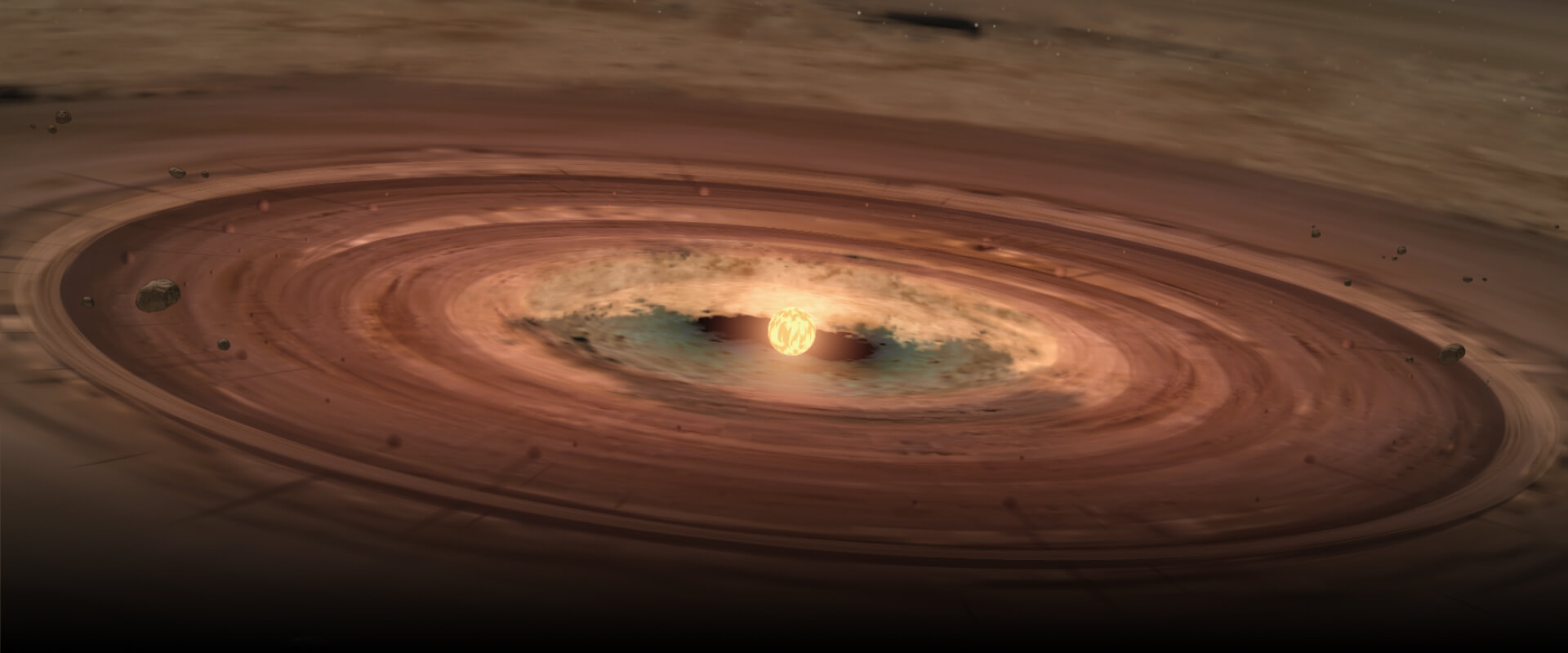

宇宙に存在する多様な惑星系はどのように誕生したのでしょうか?この問いは、自然科学における重要課題の一つです。これを探るには惑星系形成の母体となる原始惑星系円盤の理解が不可欠となります。原始惑星系円盤とは、若い星の周囲に取り巻く低温のガスと固体微粒子(ダスト)から構成される円盤です(以下、円盤と呼ぶ)。古典的な惑星形成論に基づけば、この円盤内でダスト同士が衝突合体することで惑星の芯となる微惑星が形成され、その微惑星が残った円盤ガスをまとうことで惑星が形成されると考えられています。

近年では、世界最高の解像度と感度を誇るアルマ望遠鏡のミリ波観測(観測波長 ~ 1 mmの電波領域)から、円盤内の溝構造や極端に偏った円盤構造が数多く発見されており、これらは惑星が形成する過程で生じた構造だと考えられています。このような高解像度のミリ波観測は、惑星系形成の現場を解像し、惑星の種であるダストを直接見ることを可能とするため、極めて重要な観測手法です。

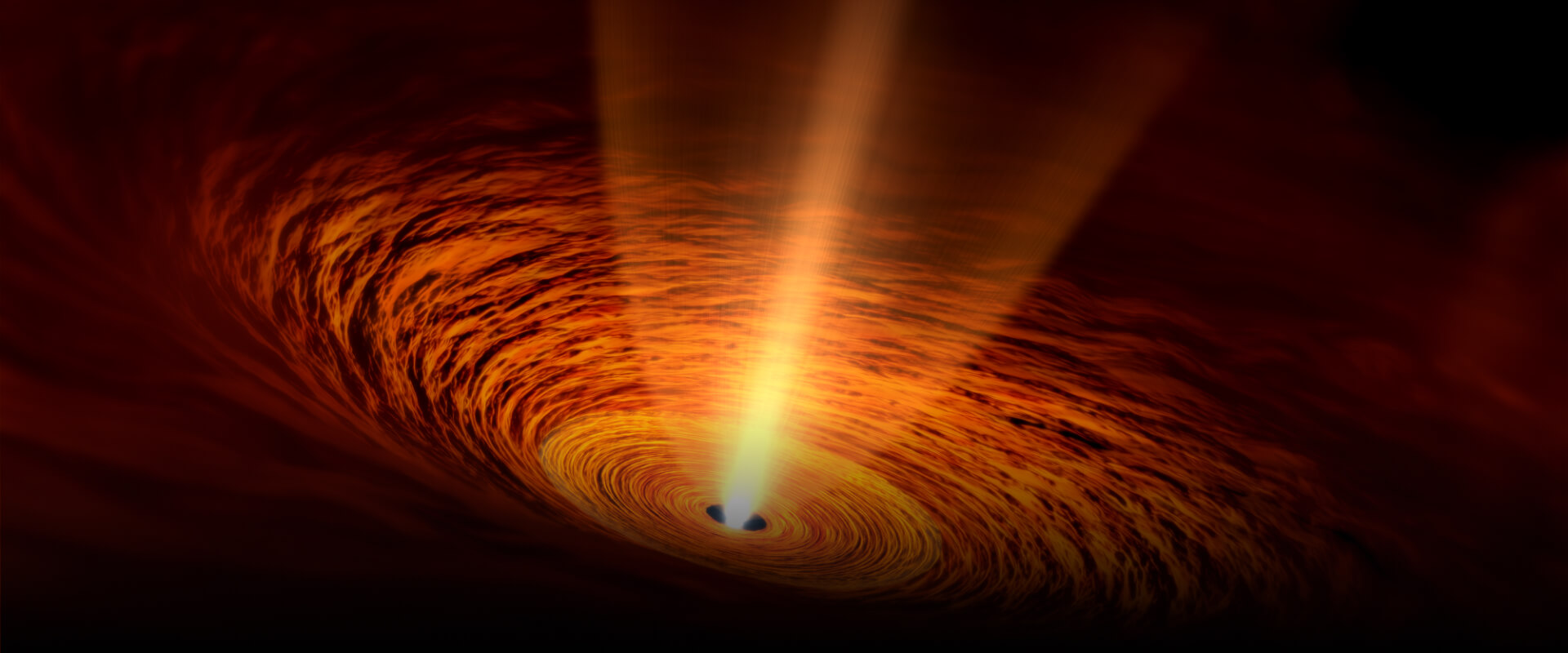

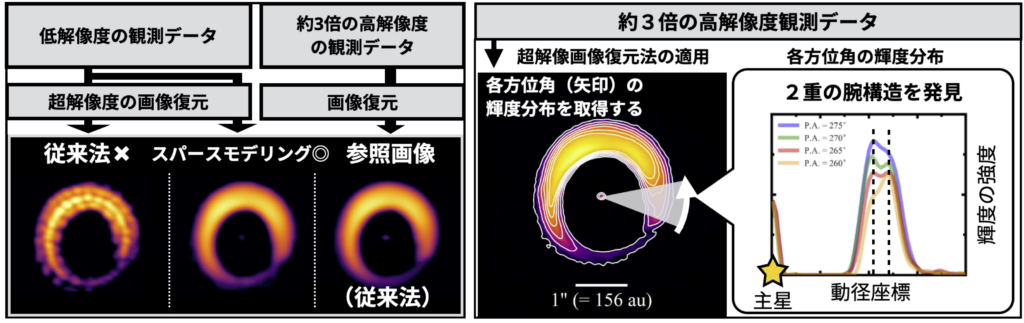

一方で、アルマ望遠鏡のような電波干渉計と呼ばれる観測装置では、複数のアンテナで取得されたデータを合成し、天体画像を復元する必要があります。この処理はやや難解であり、正確な電波輝度分布を取り出すためには高精度な画像復元処理が求められます。この画像復元処理には、これまで、主にCLEAN(以下、従来法)と呼ばれる手法が用いられてきました。これに対して近年では、 スパースモデリングという数理統計手法の応用が注目されています。スパースモデリングでは、電波干渉計の画像復元に用いられる方程式を従来法より適切に解くことで、従来法に比べて約3倍という高い解像度を達成できることがシミュレーションで示されています。近年では、地球規模の電波干渉計であるEvent Horizon Telescope (EHT) によるブラックホール・シャドウの撮像に、スパースモデリングを応用した画像復元法が実用され、その有効性が広く認知されつつあります。しかし、スパースモデリングの性能評価は主にシミュレーションに留まっており、実観測データを用いた科学的実証や、アルマ望遠鏡のみの応用は行われてきませんでした。

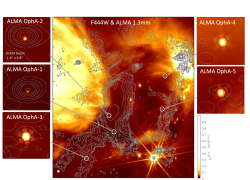

東京大学天文学専攻博士3年・科学研究部(受託院生:指導教員 川邊良平教授)の山口正行氏らの研究グループは、より詳細な円盤構造を高精度に解像することを目標として、スパースモデリングをアルマ望遠鏡で観測された円盤の観測データに初めて応用し、従来法との比較も含めて画像復元法の性能評価を行ないました。検証に用いた天体は、原始惑星系円盤の代表的天体の一つであるHD142527です。この天体はALMAによって様々な観測が行われており、同じ周波数帯で異なる解像度の観測データが存在するため、画像復元法の性能評価に最も適しています。本研究では、低解像度のデータを用いて、スパースモデリングの画像復元を行い、本当に高解像度の画像が作れるかどうかを検証しました(図1)。

本検証の結果、低解像度のデータをスパースモデリングで画像復元をすれば高解像度の画像を作成しました。従来法で復元した信頼度の高い高解像度画像と比較したところ、両者はよく一致しました。これを定量的に説明すれば、ALMAの装置性能による輝度の測定誤差はおよそ10%ですが、スパースモデリングの復元画像と高解像データを従来法で処理した復元画像の残差は10%未満となり、誤差の範囲で両者が一致します。すなわち、スパースモデリングによって、従来法の約3倍の解像度においても高品質な天体画像を復元できることをALMAの実観測データで初めて実証した重要な研究成果となります。

この性能評価の結果を踏まえ、研究グループは、高解像度のデータを用いたスパースモデリングの超解像度画像復元を行ないました(図2)。その結果、外側円盤に新たな二重の腕構造が確認されました。このような円盤構造は、どの円盤でも発見されておらず、円盤の形成機構に新しい知見を与えました。このように、本研究は「中心星から遠方における惑星形成のシナリオ」の構築の際に考慮すべき重要な成果を出しました。

(2020/06/18)

【論文について】

題名: Super-resolution Imaging of the Protoplanetary Disk HD 142527 using Sparse Modeling

掲載誌:The Astrophysical Journal, Volume. 895, p84, 2020 [ADS][doi]

著者:M. Yamaguchi, K. Akiyama, T. Tsukagoshi, T. Muto, A. Kataoka, F. Tazaki, S. Ikeda, M. Fukagawa, M. Honma, R. Kawabe

Contact:

山口正行 [masayuki.yamaguchi.astro ATM gmail.com]

ニュートリノ振動はニュートリノのフレーバーが時間とともに変化する量子力学的現象であり、真空と物質中では異なる振る舞いをすることが知られています。重力崩壊型超新星の内部ではニュートリノ同士の自己相互作用によりニュートリノ集団振動と呼ばれる非線形なニュートリノ振動が起こると理論的に示唆されていますが、その観測的な証拠は未だに得られていません。また、電子捕獲型超新星は通常の鉄コアを持つ重力崩壊型超新星よりも親星の質量が軽いため、ニュートリノ集団振動が起こりやすいと考えられています。

科学研究部の佐々木宏和研究員と滝脇知也助教らのグループは電子捕獲型超新星爆発と超新星内部で起こるニュートリノ振動をシミュレーションし、ニュートリノ検出器における観測イベント数を見積もりました。また、Hardness ratio(高エネルギーのイベント数と低エネルギーのイベント数の比)の時間変化を計算しました。その結果、地球からおおよそ10kpc 以内で電子捕獲型超新星爆発が起これば、ハイパーカミオカンデやDUNEといった次世代ニュートリノ検出器により、ニュートリノ集団振動の影響を観測で区別できることが明らかとなりました。

2020/04/30

Reference:

Hirokazu Sasaki, Tomoya Takiwaki, Shio Kawagoe, Shunsaku Horiuchi, and Koji Ishidoshiro, Physical Review D101, 063027 [ADS], [PRD]

Contact:

佐々木宏和 [hiro.sasaki ATM nao.ac.jp]

滝脇知也 [personal website]

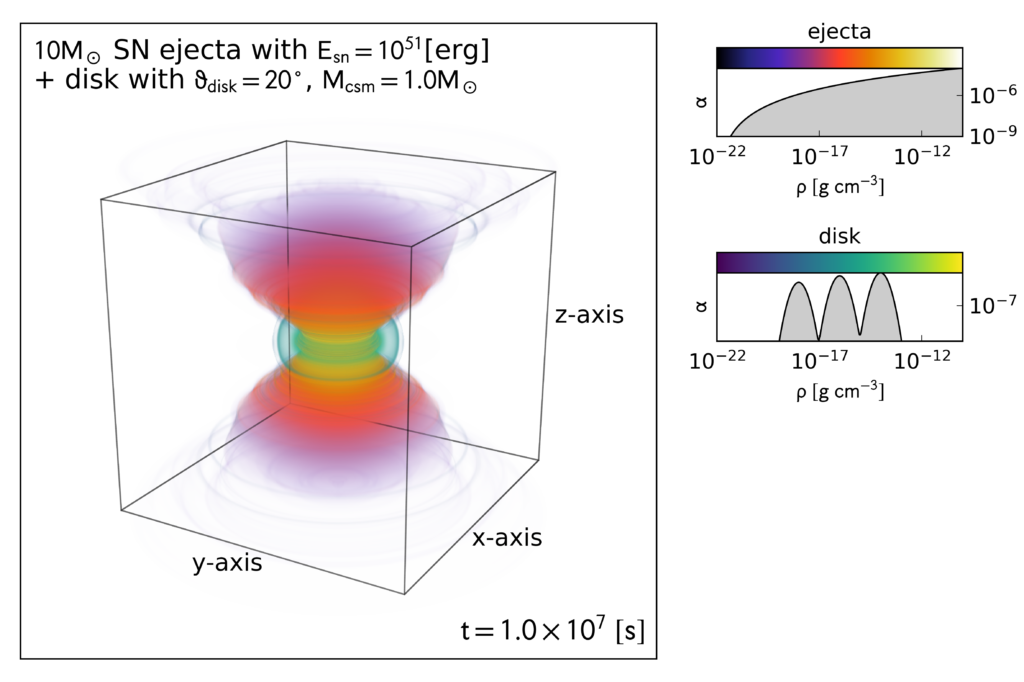

大質量星の爆発である重力崩壊型超新星の中には、周囲に存在するガス(星周物質)と相互作用している観測的徴候を示すものも存在し、II型超新星やIb型超新星(どちらも超新星のスペクトル分類で、水素の吸収線が見られる超新星と水素が見えないがヘリウムが見られる超新星)のサブカテゴリとしてIIn型超新星やIbn型超新星という分類がなされています。また、一部のIIn型超新星は、この星周物質と超新星の噴出物(エジェクタ)との衝突をエネルギー源として、極めて明るく輝くことが知られています(例えばSN 2006gyなど)。しかしながら、そのような星周物質が星の進化の最終段階においてどのように星から供給され、どのように分布しているかはあまりよく分かっていません。一部のIIn型超新星の分光観測や偏光観測からは、星周物質やエジェクタが非等方的に分布している示唆などがあり、非等方な星周物質との衝突で光る超新星の観測的特徴を推測し、観測と詳細に比較することが、星周物質の起源を探る上で重要かもしれないと考えられます。

科学研究部の鈴木昭宏 特任助教 (国立天文台フェロー)、守屋尭 助教、滝脇智也 助教は星周物質と衝突する超新星エジェクタの2次元輻射流体力学シミュレーションを実行し、星周物質を円盤状に分布させた場合の超新星の光度曲線を予想しました。その結果、超新星の光度曲線は見る方向によって様々な形を取り得ることを示し、IIn型超新星をはじめとする星周物質との衝突によって光る超新星の光度曲線の多様性を説明し得ることを指摘しました。今後、スペクトルや偏光度の計算を行ったり、観測との詳細な比較を行うことにより、超新星を取り巻く星周物質の起源に迫ることができると期待されます。本結果は、The Astrophysical Journal誌に発表されています。

2019/01/22

Reference:

Suzuki, A., Moriya, T. J., and Takiwaki, T., The Astrophysical Journal, 880, 150 [ADS] [doi]

Contact:

鈴木昭宏 [personal website]

【概要】

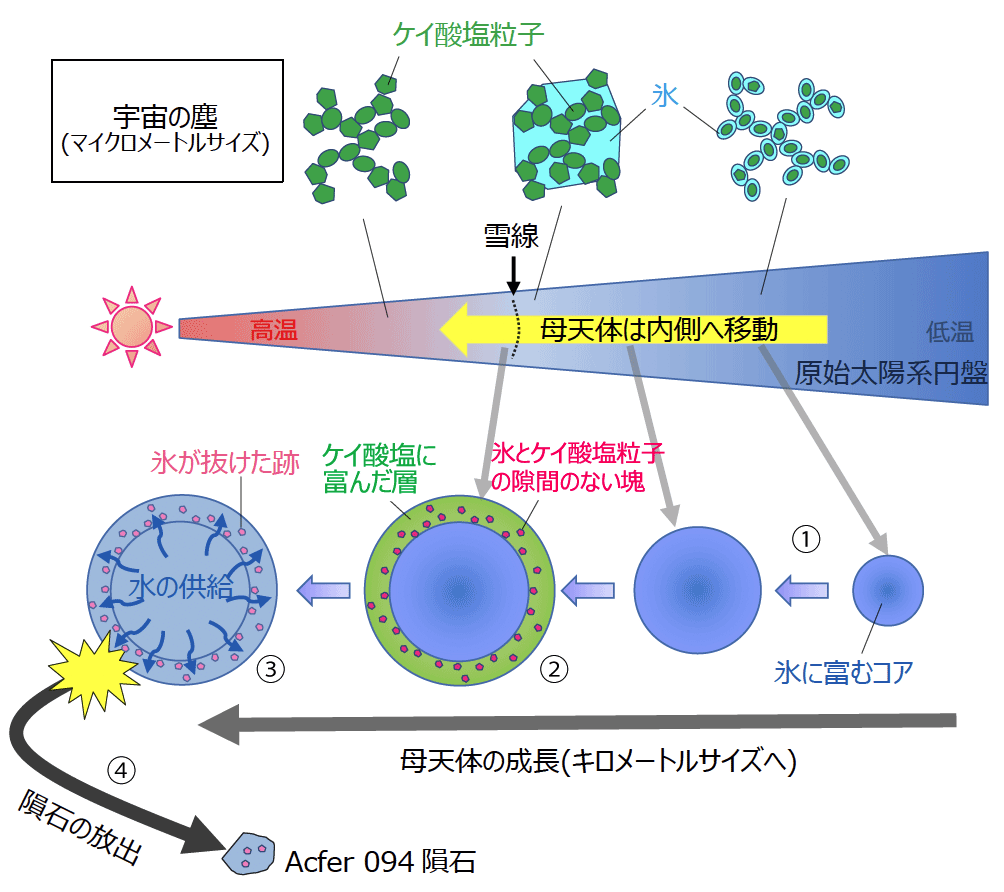

東北大学院理学研究科の松本恵助教と国立天文台科学研究部の片岡章雅助教らによる共同研究チーム(京都大学、立命館大学、海洋研究開発機構、高輝度光科学研究センター、産業技術総合研究所、ロンドン自然史博物館など)は、理化学研究所のSPring-8による放射光X線CTを使って、炭素質コンドライトの一つAcfer 094隕石の内部を観察し、氷が抜けてできたと考えられる小さな空間を多数発見しました。

太陽系形成初期に原始惑星系円盤の低温領域で形成した小惑星は、形成当時に氷を含んでいたと考えられています。小惑星由来の隕石には、氷が融けて生じた水と岩石との相互作用によって形成した含水鉱物が多く見つかっています。しかし、水の素となった氷の存在や分布を示す直接的な証拠は、これまではっきりと示されていませんでした。

本研究では、小惑星の氷の痕跡である氷が抜けてできた空間とその分布を、隕石中で初めて直接的に示しました。空間を作り出した氷は、惑星の素となる塵が太陽からの熱を受けることで“氷とケイ酸塩粒子の塊”となって小惑星に取り込まれます。その後、さらに太陽からの熱を受けることで氷部分が融けて無くなり、今回観察されたマイクロメートルサイズの空間が生じたと考えられます。

これらの研究成果は、2019年11月20日(米国時間)付けで、米国科学雑誌「Science Advances」にオンライン掲載されました。

【詳細】

太陽系は今から約45.7億年前に誕生しました。それから数千万年の間に、宇宙の氷や塵が集まって小さな天体をつくり、それらが衝突合体を繰り返して原始惑星が形成され、さらに現在の惑星に進化したと考えられています。このような太陽系初期の天体形成過程に関する情報を現在も記録しているのが、小惑星や彗星といった太陽系の小天体です。昨今、「はやぶさ計画」をはじめ、小惑星や彗星をターゲットとする探査ミッションが多く計画・実行され、観測とリターンサンプル分析の両面から、太陽系天体の初期進化過程の解明が進められています。

小惑星から飛来する隕石は、リターンサンプル同様、太陽系初期の情報を記録している貴重な試料です。その中でも、炭素質コンドライト(注1)と呼ばれる隕石は、水や有機物を多く含むことから、地球の水や生命の起源を探る重要な手掛かりとされています。隕石の中には、含水鉱物と呼ばれる水と化学反応を起こした物質が含まれている場合があります。このような物質は、天体の内部で氷が溶けて岩石と反応してできたと考えられています。そのため含水鉱物の存在は、隕石のもととなった天体が内部に氷と岩石をどちらも含む天体であったという間接的な証拠として考えられてきました。しかし、隕石中の氷の存在や分布を示す直接的な証拠は、これまで隕石の研究からは報告されていませんでした。

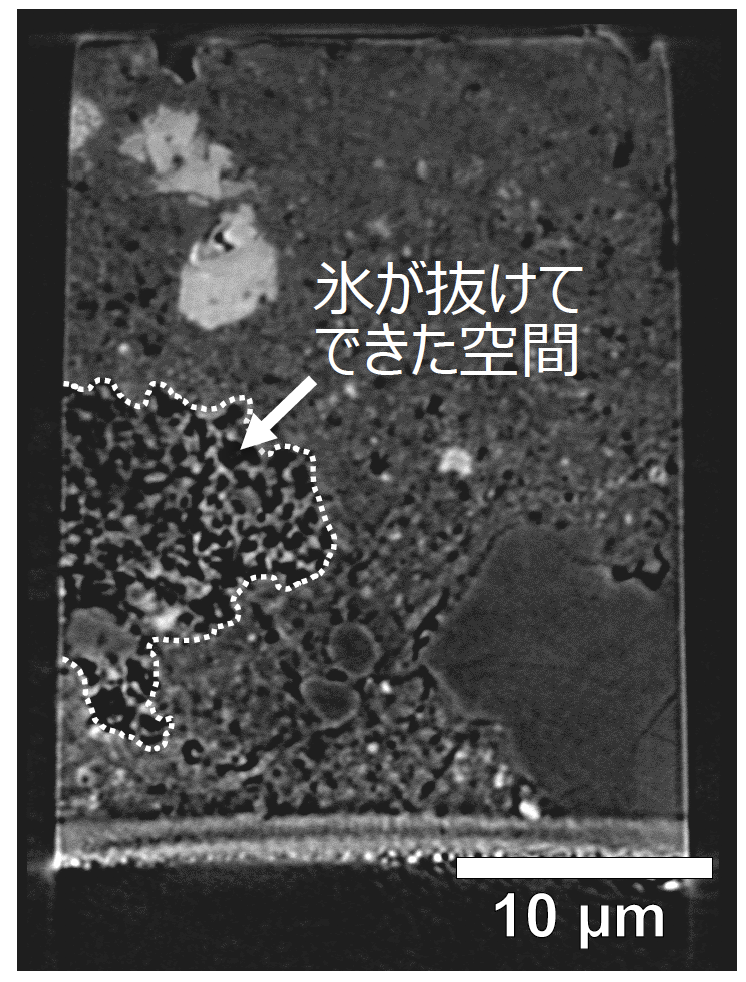

隕石中に存在した氷が熱によって融けると、もともと氷があった部分には空間ができます。このような空間を観察するには、X線CTを使って3次元的に隕石内部を観察することが欠かせません。今回、東北大学の松本恵助教をはじめとする共同研究チームは、理化学研究所のSPring-8(注2)を用いた放射光X線CTによって、炭素質コンドライトの中でも特に始原的な物質を含んでいるAcfer 094隕石の内部を観察しました。その結果、隕石中の氷が融けてできたと考えられるマイクロメートルサイズの空間を多数発見しました(図1, 2)。これは、隕石中の氷の存在とその分布を示す初めての直接的な証拠です。

図1: 箱型に成形した隕石試料のX線CT (8 keV)による断面像。白色の点線で囲まれた部分に、黒色の空隙が多く含まれている。もともと在った氷が抜けてできた空間と考えられる。明るい灰色~暗い灰色の物質はケイ酸塩粒子、白い物質は硫化鉄粒子を表している。(© Megumi Matsumoto et al.)

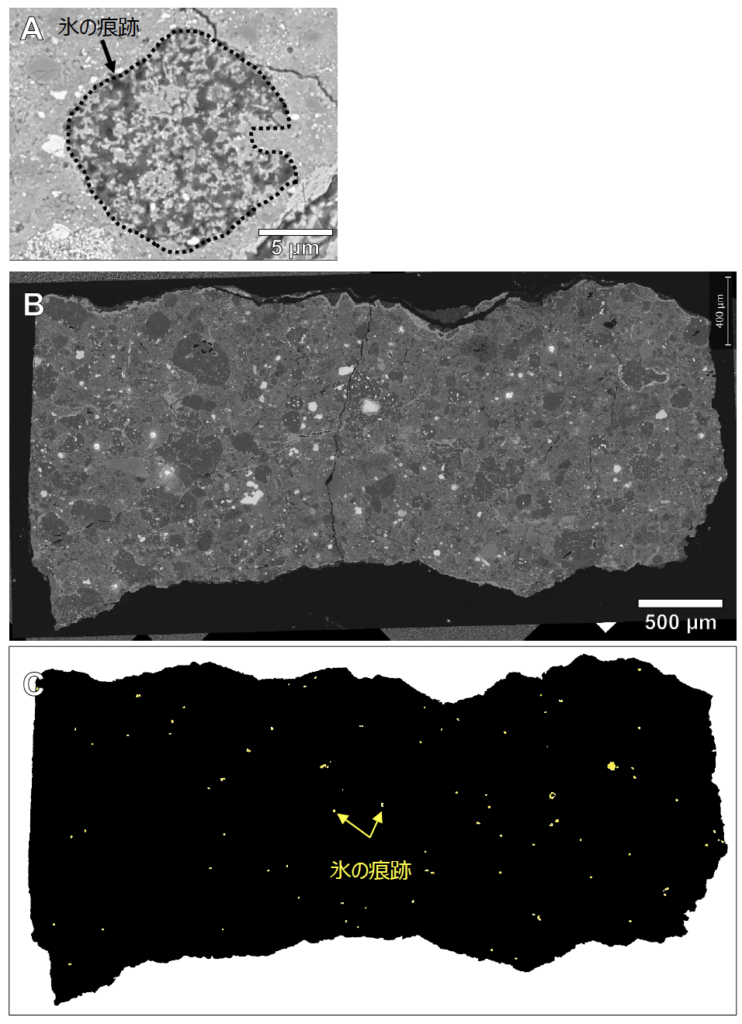

図2: (A)氷の痕跡の電子顕微鏡写真。暗い灰色の空隙が多く見られる。 (B)Acfer 094隕石試料の広範囲の電子顕微鏡写真と(C)試料内の氷の痕跡の分布の様子。氷の痕跡は、隕石内に万遍なく見られる。(© Megumi Matsumoto et al.)

氷が無くなることでできた空間は直径10 マイクロメートル程度で、隕石中にまんべんなく見られました(図2)。これについて、研究チームは惑星形成理論に基づいて以下のように考えました。太陽系の誕生間もない頃、惑星が生まれる円盤内の低温の領域に、氷をまとったケイ酸塩粒子でできた多孔質な宇宙の塵が存在していました。そのような塵が「雪線」と呼ばれる水が氷になる温度の領域付近で太陽からの熱を受けます。すると塵に含まれる氷が昇華し、再び塵の表面に水分が凝集することで、数十マイクロメートル程度の氷の塊が形成されると考えられます。こうしてできた氷の塊が雪線付近で隕石の母天体となった小惑星に取り込まれ、その後小惑星が太陽からの熱をさらに受けることで氷が融けて無くなり、今回観察されたマイクロメートルサイズの空間が生じたと、研究チームは結論付けました。

この氷が無くなることでできた空間の大きさは、惑星形成時に太陽系に存在していた塵の大きさを表していると考える事ができます。現在、惑星形成理論において、惑星の素となる塵がどのように成長したのかは一つの重要な問題であり、塵の大きさは議論の的になっています。理論研究では、多孔質な塵の塊が数センチメートルから数メートルサイズにまで成長した後に、塵同士の衝突や塵自身の重力で収縮することで惑星が形成される、という説が提唱されています ( 国立天文台「惑星の種はすき間だらけ」)。一方、アルマ望遠鏡を使った惑星形成段階にあるとされる天体の電波偏光観測( 国立天文台アルマ望遠鏡「アルマ望遠鏡、惑星の種の成長に迫る」)からは、塵の大きさはだいたい70マイクロメートル程度だと見積もられています。これに対し、今回隕石の観察という手段で惑星形成時の10マイクロメートル程度であるという新しい示唆が得られたのです。

本研究に惑星形成理論の観点から議論に参加した国立天文台の片岡章雅助教は、次のように語ります。「今回見積もられたUPLのサイズは10マイクロメートルでした。これは、数千キロメートルにもなる惑星の材料物質としては非常に小さなものです。今後、一体なぜこのような大きさになったのか、そしてこれらの物質がどう惑星へと成長していくかを解き明かすことで、惑星形成理論の全体像の解明に向けて研究を続けていきたいと思います。」

また、Acfer 094隕石中には、氷が融けて生じた水により含水化したケイ酸塩粒子が多く含まれていました。一方で、これらケイ酸塩粒子中の水の量を全て賄うためには、観察された氷が無くなることでできた空間の体積から見積もられるよりも、遥かに多量の氷が必要であることがわかりました。つまり、隕石中の含水ケイ酸塩粒子のもととなった水分は隕石の外部から、すなわち母天体の別の場所から供給されたこと示唆します。これらの発見をもとに、研究チームは、Acfer094隕石の母天体形成について以下のようなモデルを提案しました(図3)。

図3: Acfer094隕石母天体の形成過程の模式図。( © Megumi Matsumoto et al.)

- 隕石の母天体は、塵を集積して成長しながら太陽系内を外側から内側に移動します。雪線より外側では氷–ケイ酸塩粒子からなる多孔質な塵が集積することで、氷に富んだ天体に成長します。

- 成長した母天体はどんどん内側に移動し、雪線付近までやってきます。雪線付近では、氷–ケイ酸塩粒子からなる多孔質な塵が温度上昇によって、氷とケイ酸塩粒子の隙間のない塊を形成しています。それらは、氷をまとわない岩石の塵と共に隕石母天体の表面に集積します。つまり、母天体の内側は氷に富んだ状態に、外側はケイ酸塩に富んだ層に氷の塊が含まれた状態になります。

- 母天体はさらに円盤を内側に移動し、太陽からの熱を受けます。すると母天体内の氷が融けて水が生じます。外側の層に含まれていた氷の塊が融けて無くなった部分には、今回観察されたマイクロメートルサイズの空間が生じます。また、中心部の氷に富んだ部分でとけた水は外側の層まで移動し、外側の層のケイ酸塩の一部が含水化します。

- その後母天体の一部が破砕されて破片が宇宙空間に放出され、Acfer 094隕石となって地球に飛来します。

今回の研究は、太陽系をはじめとした惑星系形成シナリオの構築への新たなアプローチとして、重要な役割を担います。さらに今後のリターンサンプルの分析結果の解釈にも新たな視点を加える点でも重要なものとなります。

注1. 炭素質コンドライト

太陽系誕生当時やそれ以前の物質を保存している隕石グループの総称であり、水や有機物を多く含んでいる。日本の小惑星探査機「はやぶさ2」が着陸した小惑星リュウグウは、これまでの観測から炭素質コンドライト質の物質でできていると予想されている。

注2. SPring-8

高速の電子ビームが磁場により曲げられた時に発生する光を放射光と呼び、赤外線、可視光、紫外線、X線など様々な波長の光が含まれている。本研究では、このうちX線を利用して隕石の内部構造を観察するX線CT実験を、兵庫県佐用町にある理化学研究所の大型放射光施設SPring-8の光電子分光・マイクロCTビームライン(BL47XU)で行った。著者の一人である立命館大学の土山明教授(土山の土の正式表記は右上に`)を中心に、最近十数年間でSPring-8をつかったX線CT技術の隕石研究への応用が進められ、隕石微細組織の測定が可能となったことが、本研究につながった.

【論文について】

題名:Discovery of fossil asteroidal ice in primitive meteorite Acfer 094

掲載誌:Science Advances

著者: M. Matsumoto, A. Tsuchiyama, A. Nakato, J. Matsuno, A. Miyake, A. Kataoka, M. Ito, N. Tomioka, Y. Kodama, K. Uesugi, A. Takeuchi, T. Nakano and E. Vaccaro.

DOI : 10.1126/sciadv.aax5078

【画像の利用について】

- 画像をご利用になる際には、必ず画像の近くにクレジットの表記をお願いします。

- 本サイトに掲載されている画像及び動画のご利用にあたっては「自然科学研究機構 国立天文台 ウェブサイト 利用規程」に従ってください。

【関連リンク】

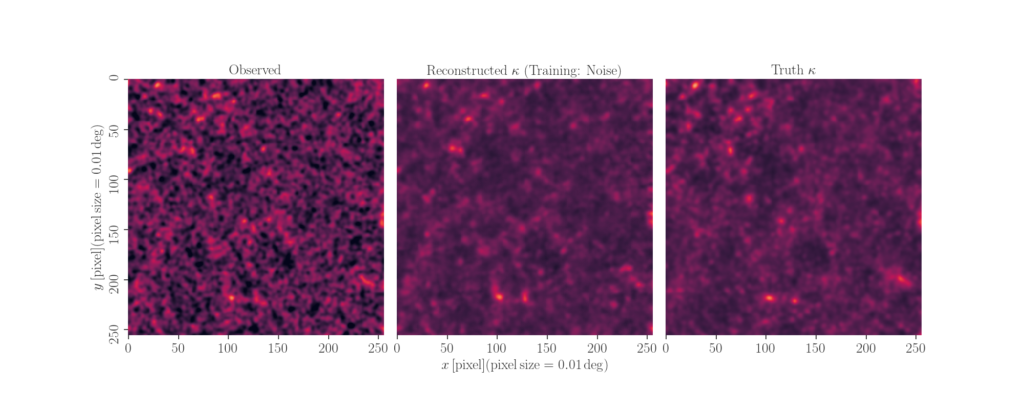

重力レンズ効果は, 遠方にある天体の像が, 天体と観測者の間にある物質分布の重力により歪められる一般相対論的な現象です. 重力レンズによる個々の像の歪みは小さいですが, たくさんの銀河像を統計処理すると, 宇宙論的な距離スケールでの物質密度の地図を描くことができます. 現在世界各国で進行中の銀河撮像観測でも, 重力レンズ効果を利用した宇宙物質地図の作成が進められていますが, 現状の方法で得られる地図には, 銀河固有の性質や観測条件などに起因する雑音が含まれています.

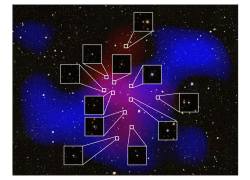

科学研究部の白崎正人特任助教, 東京大学の吉田直紀教授, 統計数理研究所の池田思朗教授の研究グループは, 機械学習の中でも特に進展著しい深層学習の手法を用いて, 観測される宇宙物質地図の雑音を取り除くネットワークを構築しました. このネットワークは, 入力した雑音入りの地図を雑音のない物質地図に変換するもので, 条件つき敵対的生成ネットワークと呼ばれる手法に基づいています. このネットワークを構築するにあたり, 研究グループは, 1000の重力レンズシミュレーションから, 30000もの教師データを抽出することで, ネットワークが安定に学習できることを見出しました. 上の図は, 開発されたネットワークによる画像変換の一例を示しています. 左パネルが入力した雑音入りの画像, 右のものが雑音のない真の宇宙物質分布で, 真ん中のパネルにネットワークが予言する雑音除去の結果が示されています. 3つのパネルで, 明るい(暗い)領域が高(低)物質密度を表しています. 本論文では, 開発したネットワークが予言する物質分布地図の統計的な性質を詳しく調べ,宇宙モデルの峻別に利用できる可能性にまで言及しています.

2019/08/19

Reference:

Shirasaki. M, Yoshida. N, and Ikeda. S., Physical Review D, 100, 043527 [ADS] [doi]

Contact:

白崎 正人 [reserchmap]

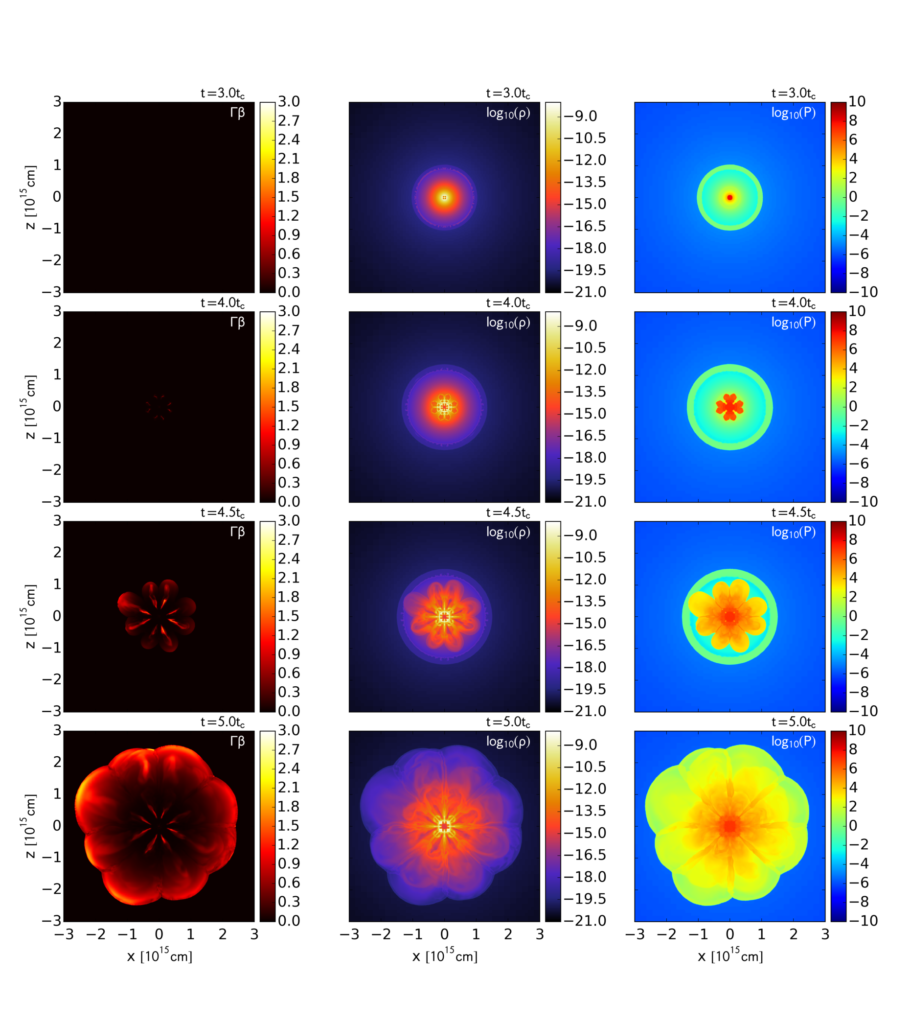

重力崩壊型超新星の中には、通常の10-100倍明るく輝く種族(超高輝度超新星)や10倍以上の爆発エネルギーで爆発する種族(極超新星)などの特殊な種族がいますが、その起源はよく分かっていません。そのような激しい爆発を説明するシナリオの一つとして、超新星が起こった後に残される高エネルギー天体(磁気中性子星やブラックホール)から爆発の噴出物(超新星エジェクタ)への更なるエネルギー注入を考える”中心エンジンシナリオ”があります。

科学研究部の鈴木昭宏 特任助教と京都大学の前田啓一 准教授はこの中心エンジンシナリオに基づいた特殊相対論的3次元流体力学シミュレーションを実行しました。その結果、十分に大きなエネルギーを超新星エジェクタに注入した場合に起こる物質の混合過程を再現しました。この結果は、明るい超新星のいくつかの観測事実(分光観測で見られる幅の広い輝線/吸収線など)を説明するのに有利だと考えられます。

2019/08/15

Reference:

Suzuki, A. and Maeda, K., The Astrophysical Journal, 880, 150 [ADS] [doi]

Contact:

鈴木昭宏 [personal website]

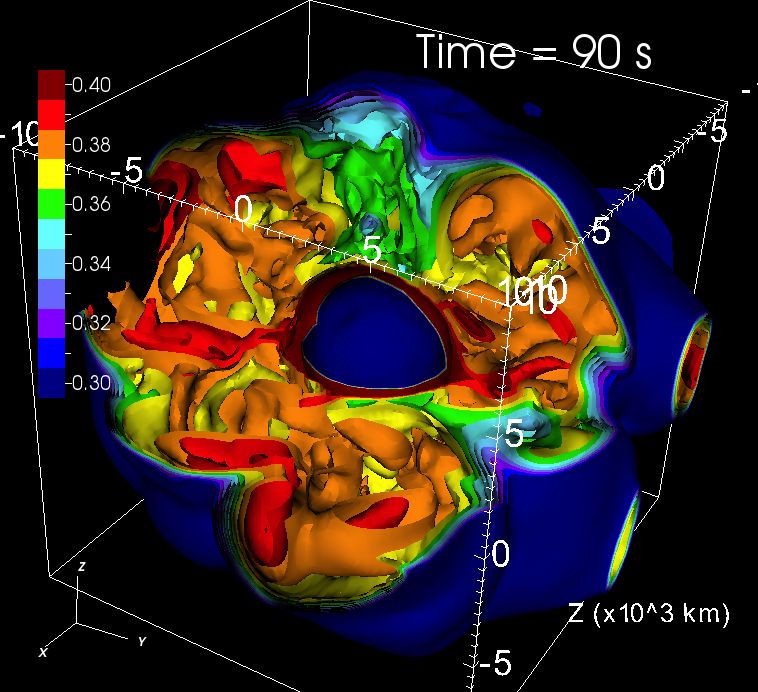

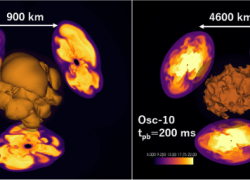

東京大学の吉田敬研究員と科学研究部の滝脇知也助教らのグループは大質量星の酸素殻燃焼時の3次元シミュレーションに成功しました.シミュレーションの結果,乱流の強さを表すマッハ数で0.1にもなる強い乱流が得られました.図はその様子でSiの量を色で表しています.この大質量星はその後すぐに重力崩壊し,超新星爆発を起こします.シミュレーションで得られたような強い乱流によって生じた非球対称な密度分布は超新星爆発のエネルギーを強める一因となると考えられています.

この研究ではまず星の初期質量等を変えた100モデルのでの1次元球対称シミュレーションを行いました.この計算で星の誕生(主系列星)から重力崩壊に至る進化を追い,中でも乱流が起こりそうな11モデルを取り出し2次元軸対称シミュレーションを行っています.その結果,ケイ素が多く含まれる酸素層が1000km程度にあるとき強い乱流が生まれることがわかりました.上記の3次元シミュレーションの結果はこの2次元シミュレーションの結果と比べられ,乱流のエネルギースペクトルが実際にはどうなるのかなどが議論されています.

2019/08/13

Reference:

Takashi Yoshida, Tomoya Takiwaki, Kei Kotake, Koh Takahashi, Ko Nakamura, and Hideyuki Umeda,The Astrophysical Journal, in press [ADS], [ApJ]

Contact:

吉田敬 [orcid]

滝脇知也 [personal website]

重力崩壊型の超新星爆発は光以外にもニュートリノや重力波を放出する.それらを検出することがその爆発機構の解明につながると考えられている.

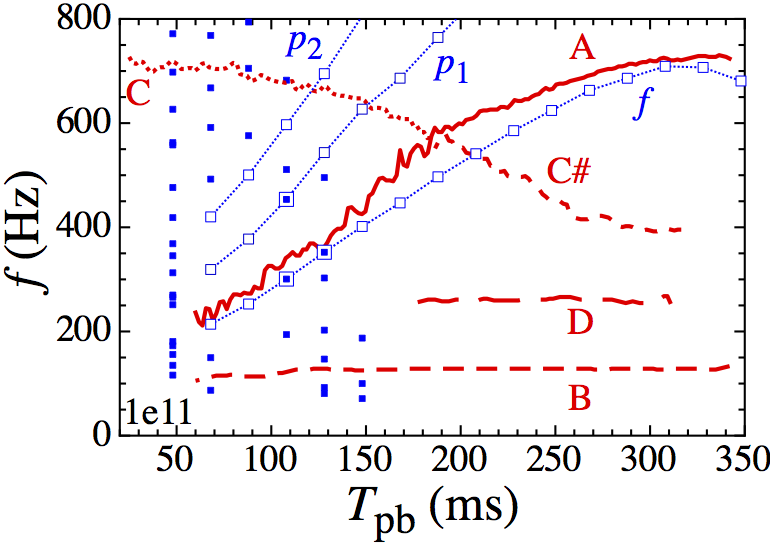

科学研究部の祖谷元 研究員や滝脇知也 助教らのグループは星震学と呼ばれる手法を使って超新星爆発中に作られる原始中性子星の振動モードを解析した.その結果,重力波放出に普遍的に寄与すると思われるモードの後期フェイズが原始中性子星の基本振動(f-mode)とも解釈できると発見した.このモードはこれまで表面重力モード(surface g-mode)と解釈されていた.

この重力波の周波数から原始中性子星の半径や質量の情報が抜き出せると期待されているが,どちらのモードなのかでその推定が違ってくる可能性がある.今後より多くのモデルでの解析や星震学の手法のアップデートが求められる.

2019/07/29

Reference:

Sotani, Hajime; Kuroda, Takami; Takiwaki, Tomoya; Kotake, Kei, Physical Review D, Volume 99, Issue 12, id.123024 [ADS], [PRD]

Contact:

祖谷元 [orcid]

滝脇知也 [personal website]

- 2025.10.1 躍動の天地開闢前夜―惑星を作る渦巻きの動画撮影に成功― ...Read more

- 2025.9.4 星と惑星誕生の最前線:ALMAとJWSTが捉えたヘビ使い座A領域の若い惑星質量天体の発見 ...Read more

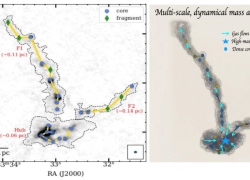

- 2025.8.10 ALMA High-Resolution Observations Reveal New Evidence for Bimodal Fragmentation and Multi-Scale Dynamical Mass Accretion in High-Mass Star Formation ...Read more

- 2025.8.8 誕生直後の銀河は予想以上に粒々だった――「宇宙ぶどう」が破った銀河誕生の常識 ...Read more

- 2025.6.3 宇宙最大級の超巨大ブラックホールの集団を発見―宇宙の物質分布に新たな謎を投げかける ...Read more

- 2025.5.7 超新星爆発で生じる高エネルギーニュートリノ・ガンマ線放射:輻射流体シミュレーションを用いて宇宙線生成量に新たな制限 ...Read more

- 2025.4.30 超新星爆発シミュレーションで探るステライル・ニュートリノの性質 ...Read more

- 2025.4.9 ニュートリノ集団振動を考慮した3次元超新星爆発シミュレーションの実現 ...Read more

- 2025.10.6

- 三鷹・星と宇宙の日 2025

- 2025.9.30

- 吉田有宏さんの論文がNature Astronomyに掲載され、プレスリリースされました

- 2025.9.30

- 吉田有宏さんが第15回SOKENDAI賞、北出直也さんが日本惑星科学会 2025年度優秀発表賞を受賞

- 2025.8.11

- 渡邊太一さん、清田 朋和さん、播田實 りょう太さんが「2025年度 第55回天文・天体物理若手夏の学校」で発表賞を受賞

- 2025.5.26

- 科学研究部の設置目的・ミッションが策定されました

- 2025.5.1

- 吉田有宏さんら参加するexoALMAの論文シリーズがプレスリリース

- 2025.4.15

- 藤井友香准教授・片岡章雅助教が科学技術分野の文部科学大臣表彰若手研究者賞を受賞

- 2025.3.31

- 森 寛治さんが宇宙核物理連絡協議会若手奨励賞を受賞

- 2025.4.16

- 2025年度の人事異動

- 2024.4.12

- 2024年度の人事異動

- 2023.4.7

- 2023年度の人事異動

- 2022.12.13

- アルマプロジェクト・科学研究部特任研究員(Behroozi特任准教授グループ) 公募 (締め切り 2022/12/26 正午)

- 2022.4.18

- 2022年度の人事異動

- 2021.10.25

- ポスドク研究員(生駒教授グループ)の公募(締切り 2021/11/01 正午)

- 2021.10.7

- 2021年度の人事異動

- 2021.10.6

- プロジェクト研究員(大内教授科研費雇用) 公募 (締め切り 2021/11/15 正午)